本文

見附花火のとびら

見附まつり花火大会への協賛のお願い

花火大会を盛り上げるため、協賛をお願いします。

協賛募集ホームページはこちら

見附花火のとびら

見附市では、見附まつり花火大会公式Instagramアカウントを開設しました。

・見附まつりや花火大会の起源、地域の歴史

・花火の歴史や日本文化とのつながり

・花火にまつわる豆知識・雑学

花火に関する多彩な情報を発信していますので、ぜひご覧いただき、フォローのうえ情報をご活用ください。

インスタグラムのアカウントはこちら<外部リンク>

なお、以下には、インスタグラムに掲載している内容を、そのまま転載しています。

インスタグラムをご利用でない方も、同様の情報をご確認いただけますので、ぜひご活用ください。

投稿内容は、見附まつり実行委員会の花火部員がインターネットや書籍で調べて作成しています。

できる限り正確を期していますが、もし誤りなどにお気づきの点があれば、まちづくり課生涯学習係(0258-62-1058)までご連絡ください。

【目次】

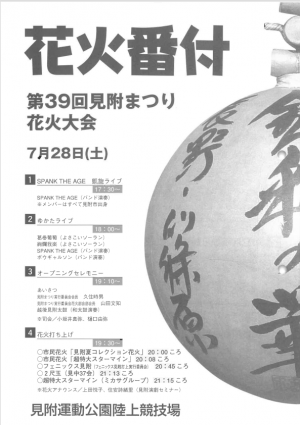

第1回:見附で初めて花火大会を開いたのは、誰?

第2回:日本で最初に花火を見たのは、徳川家康?

第3回:大火から立ち上がったまち ― “見附まつり”誕生の原点

第4回:昭和44年の夏、見附がひとつになった日「第1回みつけまつり」

第5回:花火は“祈り”だった。日本初の花火大会

第6回:フェニックス見附誕生秘話1「二つのフェニックスは兄弟だった?」

第7回:フェニックス見附誕生秘話2「心の復興を願って~橋とともに生まれた決意~」

第8回:フェニックス見附誕生秘話3「『栄光の架橋』に託した、もうひとつのフェニックス」

第9回:フェニックス見附誕生秘話4「“フェニックス見附”はこうして夜空に羽ばたいた」

第1回:見附で初めて花火大会を開いたのは、誰?

見附の花火は、今では「見附まつり花火大会」として、見附市が主催する夏の風物詩ですが、その始まりは、もっと昔にあったようです。

今回は、地元で長く新聞に携わり、花火部員としても花火大会にご尽力いただいている見附新聞社の田崎さんから伺ったお話をご紹介します。

見附で最初に花火大会を開いたのは、実は「見附新聞社」だったとのこと。

昭和40年代前半、花火大会は、今のような見附市のイベントではなく、商業目的として行われていたそうです。

当時の商店街には、当時の様々なエンタメを楽しめる「開盛座」もあり、演劇や映画などでにぎわう、活気に満ちた時代でした。

花火大会の会場は、なんと、商店街(本町十字路)から1kmちょっとの観音山。

道も舗装されていないなかで、花火師たちが花火筒をかついで山を登り、打ち上げの準備をしていたという話も・・・。

今では考えられないような苦労と情熱に支えられていた時代です。

【掲載画像について】

1枚目:昭和38年当時の商店街の記録で、いわゆる「38豪雪」の際の様子。前年末から降り続いた雪は、1月31日に積雪深3.4メートルに達し、家屋19棟が全壊するなど大きな被害をもたらした。

2枚目:昭和41年当時の商店街の様子

3枚目:昭和46年当時の商店街の様子

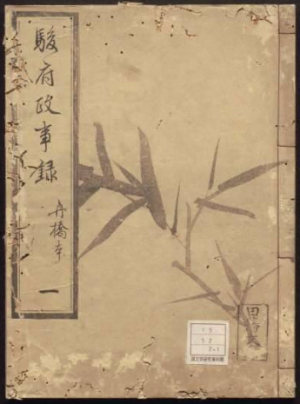

第2回:日本で最初に花火を見たのは、徳川家康?

前回は、「見附の花火大会のはじまり」についてお伝えしました。

今回は視点を全国に広げて、「日本で花火が始まったのはいつ?」というお話です。

火薬が日本に伝わったのは、1543年の種子島。

鉄砲とともに伝来し、当時の日本に大きなインパクトを与えました。

でも、この火薬が「花火」として使われるようになるのは、もっと後のこと。

記録によると、日本で初めて花火を見た人物は、あの徳川家康だといわれています。これは、江戸時代初期、1600年代前半の話です。

静岡にあった駿府城で、中国から来た商人が披露した火技を、家康が「珍しいもの」として楽しんだ様子が、当時の記録『駿府政事録』に記されているのです。

つまり、見附の花火のルーツをさかのぼっていくと、その先には世界の歴史、日本の開国、将軍の好奇心があったのかもしれません…!

【掲載画像について】

1枚目:「駿府政治録」

江戸時代初期の、駿府城における徳川幕府の政治録・日記。

『駿府政事録』(国文学研究資料館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200022977

2枚目:徳川家康の肖像画

3・4枚目:南蛮屏風

南蛮屏風は、16〜17世紀の日本で制作された屏風絵で、ポルトガル人などの南蛮人とその風俗を描いています。日本と西洋の文化交流の様子を伝える貴重な資料です。

第3回:大火から立ち上がったまち ― “見附まつり”誕生の原点

第2回では、見附で初めて花火大会を開催したのが地元の見附新聞社だったことをご紹介しました。

では、その花火大会がどのようにして、今の「見附まつり花火大会」へとつながっていったのか。

今回は、その転機となった出来事をひもときます。

時は昭和43年。

見附市新町地区で70棟以上が焼ける「新町大火」が発生。住宅や商店が失われ、地域は大きな被害を受けました。

しかし、この災害をきっかけに「地域をもう一度元気にしよう」という声が高まり、それまで別々に行われていた「本町諏訪神社」「金毘羅神社」「棚織神社」「新町諏訪神社」の4つの祭礼が統合されることになります。

こうして誕生したのが「見附まつり」です。

この流れの中で、見附新聞社が行っていた花火大会も、観光協会(現在の見附商工会)に引き継がれ、「市民のお祭り」として昭和44年7月25日、見附まつりとともに新たなスタートを切りました。

まちの再生を願う人々の思いが込められた花火――

そこには、ただの催しではない“復興の物語”があったのです。

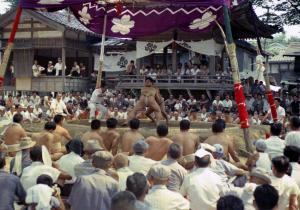

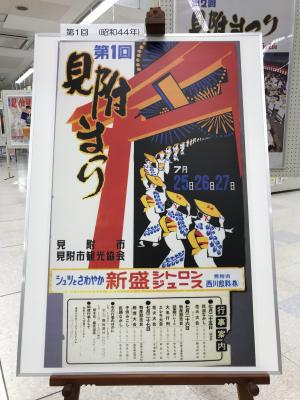

第4回:昭和44年の夏、見附がひとつになった日「第1回みつけまつり」

昭和44年7月25日、「第1回みつけまつり」がスタートしました。

3日間にわたり、まちは大きな熱気と感動に包まれました。

当時のプログラムには、大名行列、エレキ大会、東京6大学ジャズフェスティバルなど、今では見られないような個性的な催しが目白押し。

市民が主役となり、まち全体がひとつになる祭りが生まれた瞬間でした。

この祭りの原動力となったのが、前回お伝えした「新町大火からの復興」です。

それまで4つの神社で個別に行われていた祭礼が統合され、花火も受け継がれ、「見附まつり」として一つの形になりました。

当時の見附市長は3代目の内山文雄氏。

内山氏の任期中には、昭和43年の新町大火に加え、昭和49年にも今町1丁目・本町3丁目・新町1丁目で大火災が起きています。

繰り返される火災と向き合いながら、市民の心を支え続けたこのお祭りは、

きっと“前を向いて進む力”の象徴でもあったのでしょう。

【掲載画像について】

写真は、第1回見附まつりのポスターと、当時の開催風景を写した記録写真です。ポスターには当時のイベント内容や時代背景が表れており、開催風景からは、まち全体がひとつになって盛り上がっていた様子が伝わってきます。昭和44年の見附の熱気と活気がうかがえます。

第5回:花火は“祈り”だった。日本初の花火大会

前回は、新町大火からの復興を願って始まった「見附まつり」と、そこに花火大会が加わったお話をご紹介しました。

実は全国的に見ても、「花火大会の始まり」はただの娯楽ではなく、“祈り”や“願い”の意味を持っていたんです。

時は江戸時代中期、徳川吉宗の治世。

享保17年(1732年)、日本は大飢饉と疫病の流行に苦しんでいました。

犠牲者を弔い、悪霊を追い払うために、当時の江戸幕府の将軍徳川吉宗は、隅田川の両国で「水神祭」を開催。

そのときに打ち上げられた花火が、今も続く「隅田川花火大会(旧:両国川開き)」の起源といわれています。

この時代の花火には、「魂を慰め、悪を払う」意味が込められていたのです。

つまり、日本初の“花火大会”は、平和と再生を願う儀式のようなものだったのです。

見附の花火もまた、大火からの復興や地域の団結を祈るところから始まりました。

時代や場所は違っても、花火にはいつも“人々の想い”が込められている。

そんな視点で花火を見上げると、少し見え方が変わるかもしれません。

【掲載写真について】

1枚目:歌川広重「名所江戸百景 両国花火」

2枚目:歌川広重「新撰江戸名所 両国納涼花火ノ図」

3・4枚目:隅田川花火大会の写真

出典: 墨田区HP「隅田川花火大会」

第6回:フェニックス誕生秘話1「二つのフェニックスは兄弟だった?」

いまや長岡花火の代名詞ともいえる「フェニックス」。

その感動の花火が、実は見附にもあることをご存知でしょうか?

その名も「フェニックス見附“輝き”」。

打上げのきっかけは、震災当時、山田工機の代表として青年会議所に所属していた山田さん。縁があり、長岡フェニックスも立ち上げから関わってきた方で、見附での打ち上げはまさに“フェニックスの兄弟”とも言える存在です。

では、なぜ見附にもフェニックスが誕生したのか?

そこには、忘れられない災害の記憶と、現在は花火部会長として見附の花火を支える山田さんの想いがありました。

今回は、山田さんから伺ったお話をもとに、フェニックス見附“輝き”の誕生秘話を全4回にわたってお届けします。

【掲載写真について】

1枚目:見附まつり花火大会「フェニックス見附“輝き”」の写真

2枚目:長岡まつり大花火大会「復興祈願花火フェニックス」の写真

第7回:フェニックス誕生秘話2「心の復興を願って~橋とともに生まれた決意~」

2004年。7.13豪雨災害、そして中越地震(10月23日)。

見附市は、大きな被害を受けました。特に刈谷田川の氾濫は、見附市と中之島町(現長岡市)の両地域に深い傷跡を残しました。

住宅の浸水や家屋の倒壊、道路やライフラインの寸断。被災直後、多くの市民が不安の中で避難生活を余儀なくされました。

それでも人々は助け合いながら、少しずつ日常を取り戻そうとしていました。

街の“かたち”が整っていく一方で、心の痛みが癒えるには、もっと長い時間が必要でした。

「震災から約3年が経っても、雨が降ると怖がる子がいたんだ」

そう語ったのが、山田さんです。

長岡フェニックスにも関わっていた山田さんは、ある想いを抱くようになります。

「本当の復興とは、インフラではなく“心の回復”だ。」

その想いが、「フェニックス見附“輝き”」を打ち上げるという新たな決意につながっていったのです。

【掲載写真について】

1~3枚目:7.13豪雨災害の様子

第8回:フェニックス誕生秘話3「心の復興を願って~橋とともに生まれた決意~」

【第8回:フェニックス見附“輝き”誕生秘話3「『栄光の架橋』」に託した、もうひとつのフェニックス」】

山田さんがフェニックス見附“輝き”のために選んだ楽曲。

それが、「ゆず」が歌う『栄光の架橋』でした。

新しい橋が見附と中之島のあいだに架けられる…

その“架け橋”の構想と、曲名『栄光の架橋』がぴたりと重なり、

「この花火にはこの曲しかない」と、山田さんは確信したといいます。

この曲には、困難な時期を乗り越えてきた人々の想いや、支え合いながら歩んできた時間の尊さが込められています。水害・震災からの復興を目指して前に進んできた見附の姿と、自然に重なりました。

また、『栄光の架橋』はアテネオリンピックのテーマソングとしても知られ、多くの人の心に希望と感動を届けてきた名曲です。

そして、この選曲には、まるで運命のような“ご縁”がありました。

山田さんが近所の知人に相談したところ、その方の学校の先輩が「ゆずの関係者」!

しかも、その関係者は見附出身だったのです。

この奇跡的なつながりから、楽曲の使用許可が実現。

物理的な「橋」と音楽の「橋」が、希望のフェニックスとともに夜空に架けられ、それは、見附の復興の節目を象徴する、忘れられない瞬間となりました。

【掲載写真について】

※漢字で書かれている見附側が「入口」となり、平仮名で書かれている中之島側が「出口」になります。

第9回:フェニックス誕生秘話4「心の復興を願って~橋とともに生まれた決意~」

打ち上げを決意した山田さんが、最初に取った行動は「仲間を集めること」でした。

被災からの心の復興を本気で願う山田さんの想いに、多くの人が共感し、見附青年会議所内にフェニックス打上げ実行委員会が立ち上がります。

こうして準備が進められた初回のフェニックス見附。

2007年の花火番付には、「復興祈願花火フェニックス見附」としてその名が記されており、水害や震災からの復興への感謝と祈り、そして未来への希望が込められていました。

夜の8時が近づき、あたりが完全に暗くなると、「ゆず」の『栄光の架橋』にのせてフェニックスが打ち上げられました。これまでにないスケールと感動の花火に、観客は驚きとともに空を見上げます。

苦しみの中でもあきらめず、一歩ずつ歩んできた日々を描いた歌のメッセージが、震災から立ち上がろうとする人々の想いと重なり、こらえていた感情があふれて涙する人の姿も見られました。

その後、2008年からは山田さんが花火部会長となり、毎年、見附の夏の夜空に希望のフェニックスを打ち上げ続けてきました。

そしていま、山田さんが描くのは「これからのフェニックス」。

復興の記憶を継ぎながらも、これからは地元の子どもたちの心に届く花火を打ち上げたい。

花火を通じて郷土を誇りに思える気持ち、“郷土愛”を育むことが、山田さんの新たな夢です。