本文

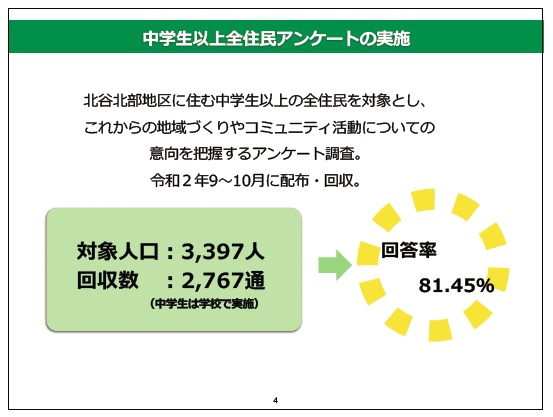

中学生以上・全住民アンケートを実施~地域住民の気持ちを、あらゆる角度から見える化~

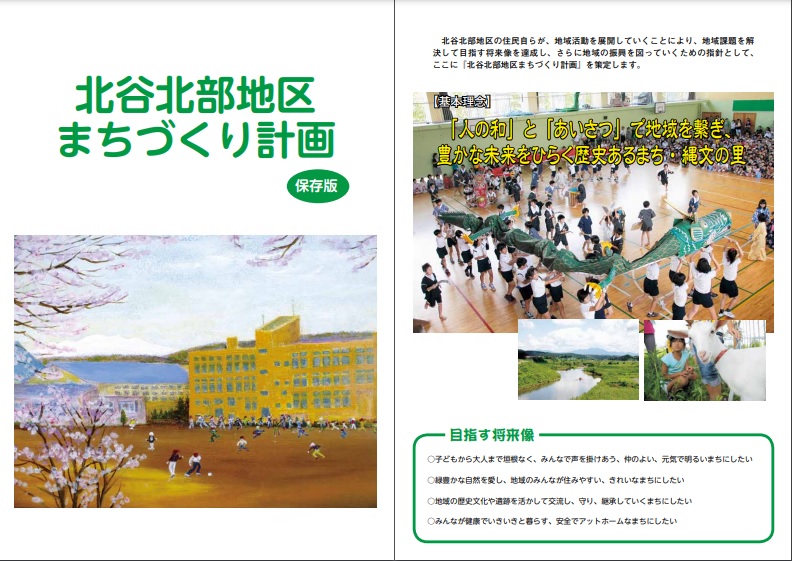

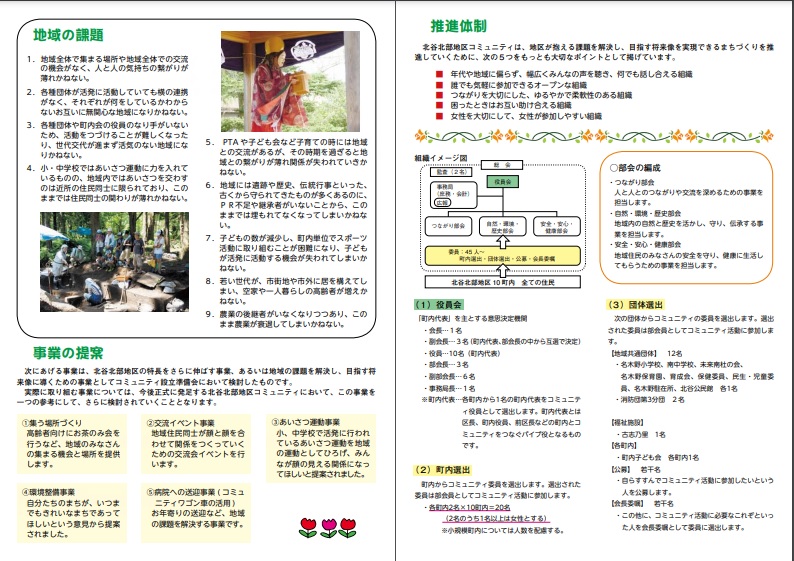

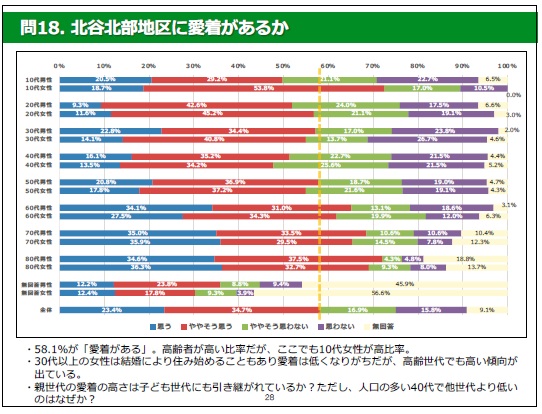

コミュニティ設立のための準備会発足より約10年が経過した(令和2年度当時)北谷北部くさなぎコミュニティ。設立時、地域内の若者が郷土に愛着を感じ、世代の垣根を越えて交流し、お互い困ったときは助け合うことができるような、そんな関係のきっかけづくりをコミュニティの役割とし、北谷北部地区まちづくり計画[PDFファイル/1.54MB]にまとめていました。

設立から10年~取り組みの経緯~

10年の節目を迎えるにあたり、事務局として、いくつかの課題を感じていることがわかりました。

(課題や意見として挙がっていたもの)

- 地域の中でコミュニティがどのような存在として、どう思われているのか、確認する術(すべ)がない

- 一部事業がマンネリ化している

- 役員のなり手が不足している

- 地域を取り巻く状況が変化する中で、現在の活動が現状に即したものになっているのか、わからない

- 年々増加する業務に対し、役員の負担感はどうなのか、業務の棚卸と優先順位付けが必要

そこで、第三者を交えた地域の現状分析と今後を考えるための話し合いの機会を持つこととなりました。

※令和2年度 新潟県「地域の合意形成促進事業」の採択を受け実施しました

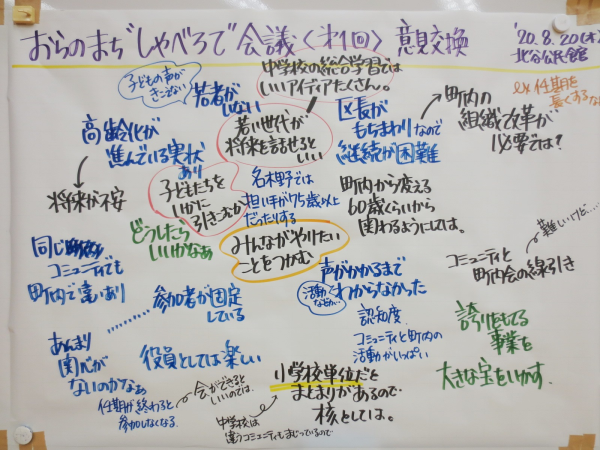

第1回 おらのまちしゃべろて会議(現状分析)

北谷北部地域のこれからを考える会議を「おらのまちしゃべろて会議※」と題し、開催していくことにしました。

※みんなで自分たちのまちについて話そう!という意味の見附弁(方言)

第1回は、設立当初からの変化と予想される将来像について、人口データなどを用いて分析した結果を専門家から解説してもらい、今後の地域づくりを考える手法について学んだり、意見交換を行いました。

第1回おらのまちしゃべろて会議プログラム[PDFファイル/216KB]

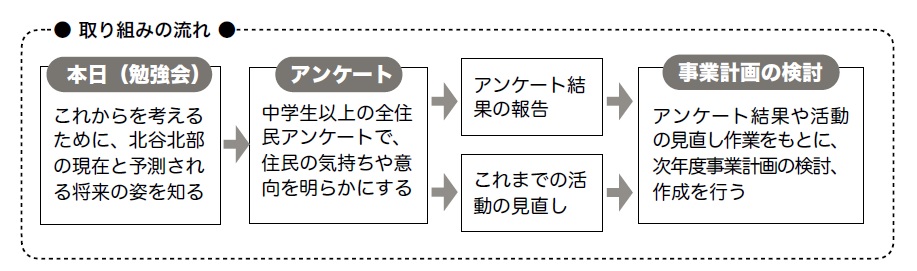

(今後の取り組みの流れ~第1回プログラムより~)

アンケート調査票づくり 配布方法の検討

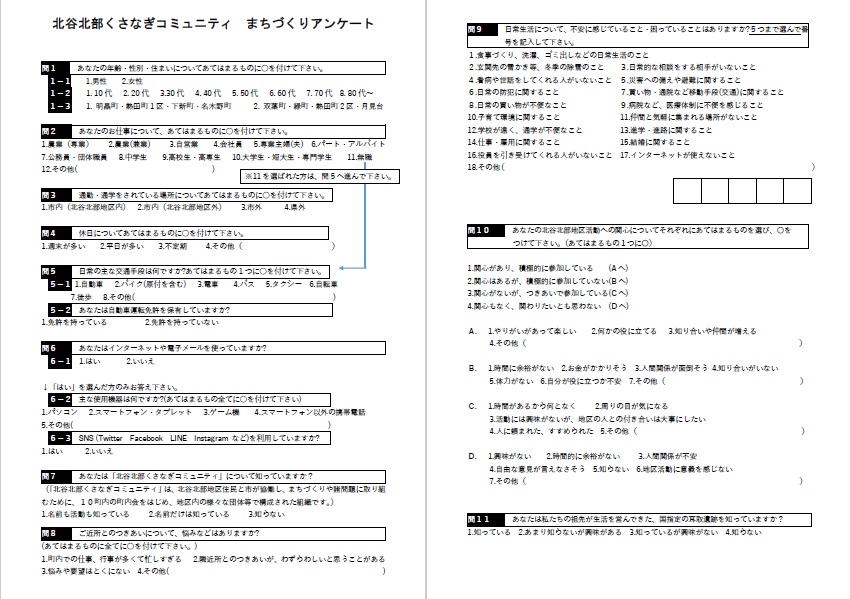

中学生以上の地域住民の声を拾うための方法として、中学生以上全住民アンケートを実施することにし、その調査票の内容、配布方法、回収、データ入力、集計までのフローを検討しました。

- 実際に配付したアンケート用紙:北谷北部アンケート[PDFファイル/796KB]

アンケート入力説明会

回収したアンケートの入力ボランティアとして、部会委員とその家族15名のほか、市職員の地域サポーターに集まってもらい、説明会を行いました。予想以上の数のボランティアが集まり、このアンケートへの関心の高さが伺えました。

第2回 おらのまちしゃべろて会議(アンケート結果報告会)

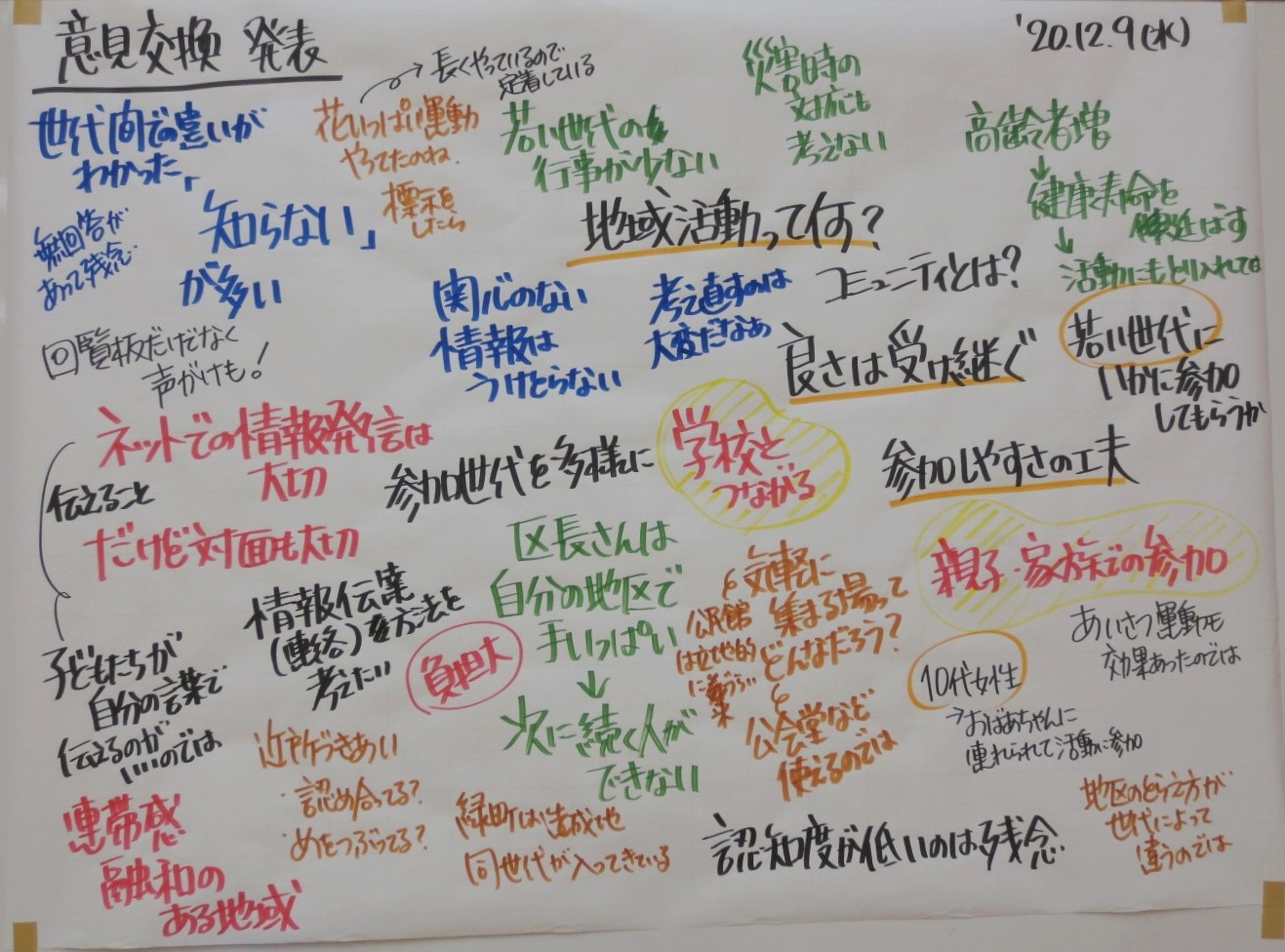

アンケートの結果報告とともに、データの読み解き方、注目すべきポイントについて専門家から説明をしてもらい、今後の地域づくりの方向性などについて、グループごとに話し合いました。

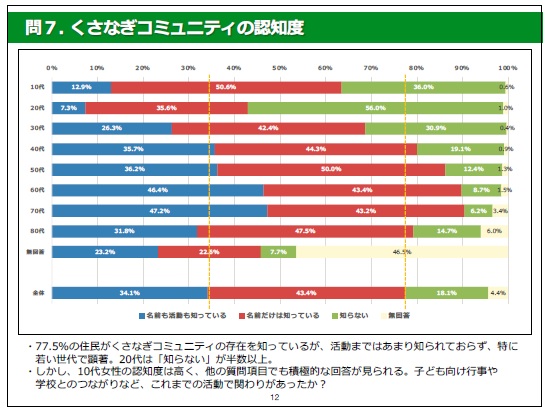

アンケート結果の説明では、10代女性からのコミュニティ認知度や愛着が高いことが特徴として挙げられ、子ども向け行事や多世代交流事業など、これまでコミュニティが取り組んできた事業の成果が感じられるものとなりました。

中学生向け報告会

アンケートに協力してくれた中学生の皆さんへ向けて、学校での結果報告会を開催しました。

10代(特に女性)からのコミュニティ認知度、地域への愛着度が高い理由を探るべく、「愛着BOX」と名付けたアンケート回収箱を学校内に設置してもらいました。アンケートでは…

- この地域が好きな理由

- 地域での楽しい思い出

- アンケート報告を聞いての感想

について再度聞き、アンケート結果の深堀りをしました。

アンケート速報版の配付

アンケートへご協力いただいた御礼と結果の速報版をかわら版として各戸に配布しました。

第3回 おらのまちしゃべろて会議(今後の活動方針の検討)

アンケート結果および第2回の意見交換会の結果をふまえ、これからのコミュニティ活動の方向性を検討するワークショップを行いました。

(配布資料)

- 第3回おらのまちしゃべろて会議プログラム[PDFファイル/169KB]

- 意見交換の進め方[PDFファイル/658KB]

- 活動方針案カード[PDFファイル/48KB]

- 活動アイデアまとめシート[PDFファイル/664KB]

アンケート実施後の動き、変化

今後の活動方針、アイデアを整理し、短期(1年)中期(5年)長期(10年)にわけて、取り組みを進めています。

北谷北部くさなぎコミュニティの認知度アップへ向けた活動

- SNSやサイトでの情報発信

- イベントチラシを学校を通じて配布

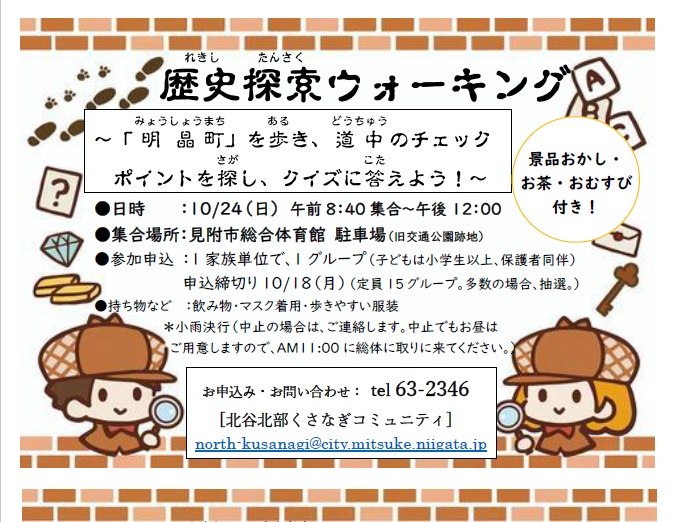

これまでもやっていた「歴史探索ツアー」と「健康ウォーキング」を合わせ、子どもも参加できるような内容に。

高齢者のためのネットサポート

- Zoom講習会、スマホ教室の実施

地域の方を講師にお迎えしたオンライン会議(Zoom)や協力企業によるスマホ教室を開催しました。

防犯、防災意識を高めるための活動

- 親子防災キャンプの開催

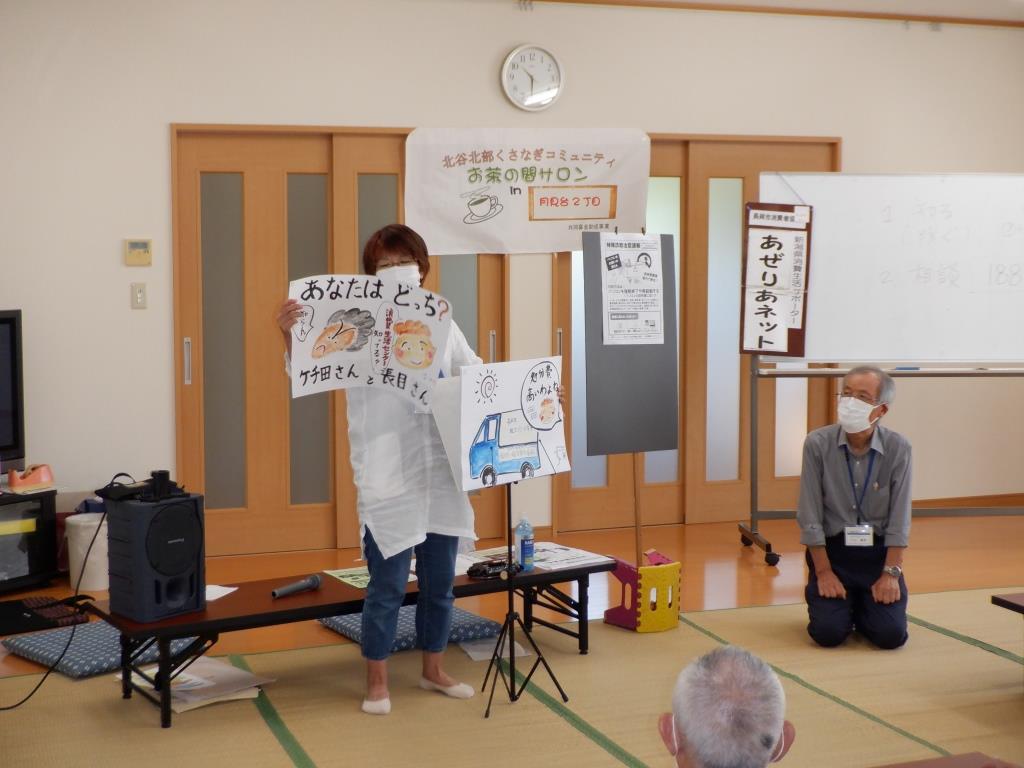

- お茶の間サロンでの防犯講習会の開催

新潟県職員研修の受け入れ

今後も様々なかたちでアンケート結果で得られた地域の皆さんの声を取り入れた活動を行っていく予定です。