本文

重層的支援体制整備事業が始まります

見附市では地域共生社会を実現していくための手法として、3年間の移行準備期間を経て、令和7年4月から重層的支援体制整備事業に取り組んでいきます。

重層的支援体制整備事業とは

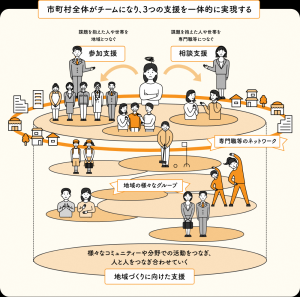

重層的支援体制整備事業は住民の複雑化・複合化した課題に対応していくために、既存の高齢・障がい・こども・生活困窮の相談支援の取組をいかして、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するものです。

「属性を問わない相談支援」により、各分野の相談支援が連携して重なり合って支援していくことで、世帯に複数分野の課題がある場合や制度の狭間で見落とされてきた課題にも対応していきます。

「参加支援」では課題を抱えた住民が、地域や社会とのつながりを作ることを支援します。

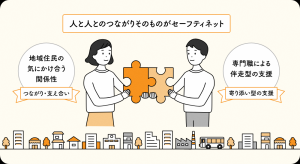

「地域づくり」は地域に住民が交流できる場所を充実させ、多様なつながりを生み出すことで緩やかな見守りや「人と人」とのつながりを基盤としたセーフティネットの充実を図るものです。

様々な課題を抱えている住民が、課題を抱えていても地域の中で生活していけるように、相談支援を通して支える側の体制づくりと、受け止めて支える地域づくりを一体的に推進していきます。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

出典:地域共生社会のポータルサイト<外部リンク>(厚生労働省)

見附市の事業体制

属性を問わない相談支援

包括的相談支援事業

既存の相談機関で属性や世代を問わない断らない相談支援を実施します。複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぎます。

【相談機関】

- 介護:地域包括支援センター(中央・南・西・今町)の4か所

- 障がい:障害者相談支援事業所(あさひ・えがお・すきっぷ)の3か所

- こども:学校町子育て支援センタ-、見附市子どもの居場所(プレイラボみつけ)、こども家庭センター

- 生活困窮:くらしの自立支援センターみつけ

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

これまで支援が届かなかった人に支援を届けます。関係機関との連携により、速やかな支援が必要と判断すれば申請がなくとも支援を開始します。1対1の関係性を築くことに重点を置いた伴走型支援を行い、参加支援事業などにつなげます。

多機関協働事業

包括的相談支援事業からつなぎのあったケースについて、複雑化・複合化した課題の解きほぐしと支援機関の役割分担や支援の方向性などの調整機能を果たします。

アウトリーチと多機関協働事業は見附市社会福祉協議会に委託して実施します。

参加支援事業

長期未就労者やコミュニケーションが得意でない人を想定しており、支援を見附市社会福祉協議会に委託して実施します。

また、見附市教育支援センター(すこやかルーム)で行っているこどもたちへの支援もこの事業に位置付けています。

地域づくり事業

各分野の事業や活動拠点をいかして活動支援を行います。

【実施事業】

- 介護支援ボランティア制度(活動場所 市内介護事業所)生活支援体制整備事業(活動場所 地域の集会所や公民館)

- 地域活動支援センター事業(地域活動支援センターあじさい)

- 地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター3か所、どろんこ保育園)

- ハッピーリタイアメント事業(悠々ライフ)

具体的に何が変わるの?何をすればよいの?

相談したいことがある時は

相談内容により各分野の相談機関に相談してください。

(例)経済的な生活苦があり、くらしの自立支援センターみつけに相談した。

- くらしの自立支援センターが世帯を訪問してみると、介護の必要な高齢者と部屋にこもりがちな20代の子の存在を確認。困窮分野だけでは対応が難しいと判断し、「重層対応」として「多機関協働事業」につないだ。(相談者が高齢者・ひきこもりの相談窓口をさがしていかなくてもよい)

- 「多機関協働事業」で関係機関を招集し、課題の解きほぐしや役割分担を決め、20代の子に対してはアウトリーチによる個別支援を開始した。

- 表面化している課題から潜在化している課題まで、相談機関が連携して支援していくことで、できるだけ早く課題に対応して複雑化することを防ぎます。

地域で日常生活を送る中で

- ふだんから近所や友人知人と声をかけ合うようにして、困りごとや小さな変化に対して互いに相談したり助けあえると、災害などの緊急時にも心強いものです。

- 地域で困っている人や自ら助けを求めることができない人や世帯に気づいた時は、声をかけたり、身近かな民生委員児童委員や相談機関につなぐなどしてください。

- また、できる範囲で地域行事やボランティア活動などに参加したり、地域の一員として「つながり」を作ることにご協力ください。

3つの「超える」~参考:地域共生社会のポータルサイト<外部リンク>(厚生労働省)

1.制度分野ごとの縦割りを超える

相談者(世帯)が複数の分野別相談に出向いたり、たらい回しになることなく、相談を受ける側が制度や分野にとらわれずに世帯・本人に対して包括的な支援をしていきます。

2.「支え手」「受け手」という関係を超える

日々の暮らしの中では誰もが支えたり支えられたりしています。支え合いの好循環を生み出すしくみ作りを後押ししていきます。

3.世代や分野を超えてつながる

地域の中でそれぞれの得意分野をいかした支え合いの仕組みを考えていきましょう。福祉分野や既存のサービスだけで多様で複雑化・複合化した課題に取り組んでいくことは困難です。

地域は世代や背景が異なる人々が集い、ともに参加できる場であり、新たな知恵やつながりが生まれる可能性を秘めています。

重層的支援体制整備事業実施計画(見附市地域福祉計画に包含)

基本理念である「市民みんなで創る 誰もが安心して暮らせる やさしい絆のまち みつけ」の実現に向けて、重層的支援体制整備事業を有効に活用していきます。