本文

11月の活動

ここには、学校生活の出来事や学校からのお知らせなどを掲載します。

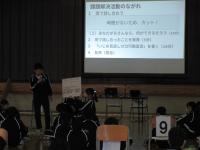

11月29日(金曜日)生徒会役員選挙立会演説会、投票

5,6限に生徒会役員選挙立会演説会と投票がありました。今年度は立候補者が多く、責任者も含めて、どの演説も自ずと力が込められていました。投票は、学年別に受付をして、投票用紙をもらい、記載台で記入して投票箱に入れました。市選挙管理委員会から借用した記載台や投票箱を使用して、成人が行う選挙にできるだけ近い順番で進められました。選挙管理委員会の生徒は、約2週間の選挙運動から今日の開票まで、本当によく頑張って選挙に係る全ての活動を運営してくれました。

11月28日(木曜日)古紙搬出作業、生徒会レク

昼休みに、古紙搬出作業のボランティア活動をしました。外は冷たい風が吹いていましたが、ボランティアの生徒は、寒さに負けず、段ボールを車に積む作業を一生懸命にしてくれました。今回もたくさんの資源を運ぶことができました。

体育館では、生徒会レクが行われました。希望する生徒がチームを作り、学年や男女を問わず一緒にバレーボールを楽しみました。

11月27日(水曜日)1年生総合的な学習の時間、生徒の集い

1限にNPO法人Doみつけ理事長の木村様をお招きして、1年生が引き続き「南中紹介」の構想をグループで考えました。木村様のお話を聴いて、何を紹介するか、何を使うか、場面と手段、方法の組合せが本当にいくつもあること、その中で最も効果的なのはどれかを決めることなど、グループで助言をいただきながら一生懸命に考えました。

放課後に、生徒の集いがありました。今日は、生徒会役員選挙に向けて、選挙管理委員会が選挙についてスライドを使って説明しました。3年生は、公民の授業で民主主義について学習しました。その中で、選挙制度も取り上げて話し合いました。今日の集いでは、その学習を活かして、3年生に選挙をする目的を生徒に質問したり、答える側が自分で考えた選挙のラップを披露したりして、授業で学習したことが反映される場となりました。堅苦しく考えない雰囲気を作りつつも、立候補者の公約や演説をしっかりと聴いて、自分の考えをもって投票することを呼びかけました。

11月26日(火曜日)柔道の授業、学校のきまりを考える会

持久走の学習を終えて、保健体育の授業で柔道を学習しています。上衣を着て帯を締め、裸足で畳に上がります。朝は寒くて、体育館の床も冷たいのですが、頑張って練習します。

11月17日(日曜日)「見附子育て教育の日」に実施した「学校のきまりを考える会」で生徒の意見を貼った「えんたくん」を、西渡り廊下に掲示しました。2学期中終業式まで掲示します。期末保護者会で御来校くださるときなどで御覧ください。

保健委員会「むし歯予防Week歯磨き強化週間」の活動

保健委員会が、11月20日(水曜日)~11月28日(木曜日)の7日間、「むし歯予防Week歯みがき強調週間」を実施中です。期間中の終学活で、昼休みに歯みがきをした生徒の人数を調査して、結果をグラフに記入して渡り廊下に掲示します。給食の放送でクイズを出したり、終学活で保健委員が連絡をしたりして、意識の高揚に取り組んでいます。明日は、歯科検診が行われます。この取組が、よい歯磨きの習慣として検診の結果に反映されるとよいです。

11月22日(金曜日)人権侵害問題啓発講演会

5,6限に、新潟産業大学経済学部特任教授 蓮池 薫 様をお招きして、人権侵害問題啓発講演会を行いました。全校生徒とともに、50名近い保護者や地域の方々も御参加くださいました。生徒は、蓮池様のお話をとても真剣に聴きました。拉致問題について、被害に遭われた方のお話を初めて聴く生徒がほとんどだったと思います。蓮池様は、連れ去られたときの様子や北朝鮮での生活などを御説明くださるとともに、「拉致問題は終わっていない」「君たち中学生が大人になって、もう関係者がいないから問題ではなくなったなどという状況にしてはならない。ぜひ働きかけを続けてほしい」というお気持ちをお伝えくださいました。内閣官房拉致問題対策本部事務局政策企画室は、都道府県教育委員会を通して、12月10日~12月16日を令和6年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間として、若い世代への啓発を呼びかけております。本日の講演を始まりとして、本校の生徒が拉致問題に対する関心を持ち続け、自分自身で拉致問題について学習し、拉致問題解決のために自分に何ができるのか、何をすべきかについて深く考えるよう、人権教育に取り組んで参ります。

11月21日(木曜日)生徒会役員選挙運動、赤い羽根共同募金、1年生Tohokuわくわくスクール

今朝は、学校の校門から生徒玄関がとでも賑やかでした。生徒会役員選挙運動で、立候補者と支援者が投票の呼びかけをしました。今年度は、1,2年生から複数の立候補者があり、多くの生徒が運動に携わっていました。

福祉委員会が、昨日から「赤い羽根共同募金」をしています。今日は、呼びかけに応えて多くの生徒が募金をしました。

1年生は、5,6限にアントレプレナーシップ教育として、Tohokuわくわくスクールの職業講話を聴きました。岩手県盛岡市のヤマニ醤油株式会社代表取締役 新沼 茂幸 様、新沼 幸子 様御夫妻と、東北活性研地域・産業振興部課長代理 橋本 有子 様が御来校くださり、東日本大震災で受けた被害からの立ち直りと会社の経営について、御自身のお考えや志などをお話しくださいました。

11月20日(水曜日)3年生学習の確認テスト、1年生プレゼンテーション上達講演会

3年生は、1~5限に「学習の確認テスト」を実施しました。進路を決定する時期です。教室は、とても静かでした。生徒は、集中して問題を解答している様子がよく分かりました。

1年生は、1限にNPO法人Doみつけ理事長 木村 祐太 様を講師にお迎えして、プレゼンテーション上達講演会を実施しました。1年生は、1月17日(金曜日)に来年度の新入生に「南中紹介」を実施する予定です。今日は、そのための最初のプレゼンテーションを考える授業でした。

11月19日(火曜日)みつけこども大学、昼休み(生徒会レク、落ち葉掃きボランティア)

2限に、2年生がみつけこども大学の授業を受けました。新潟大学教育学部准教授 前田 洋介 様が、地理学の内容で講義をしてくださいました。南中学校区を中心にして、見附市の1970年頃の地図と2021年発行の地図を比較して、自然堤防や河岸段丘などの特徴的な地形を学ぶとともに、環境の変化を読み解きました。生徒は、日頃目にしている集落の場所や道路などがなぜそこに作られたのか、50年前と現在の姿がなぜ変わったのかなどを、色塗りした地図やスライドを見ながら学習しました。

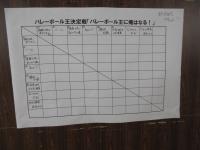

昼休みは、生徒会レクの第2回目を行いました。先日よりも参加するチームが増えて、さらに多くの生徒が楽しそうにバレーボールをしました。

今日も、落ち葉掃きをしてくれたボランティアがいました。気温が低かったのですが、一生懸命に落ち葉を掃いてくれて、朝は落ち葉だらけだった中庭(左)があっという間にきれいになりました。

11月17日(日曜日)「見附子育て教育の日」

1,2限に全校生徒と保護者代表(PTA役員)がグループを作り、「学校のきまりを考える会」を実施しました。頭髪、夏の体操着の着方、肌着の3つについて、生徒会総務局の提案や資料を見ながら話し合いました。「えんたくん」に付箋に書いた各自の意見を貼り、班長が話し合ったことや主な意見などをまとめて発表しました。それから、オブザーバーとして御参加いただいた保護者の皆様が、大人の立場で学校のきまりに対する意見や話し合いの感想などを述べて終わりました。

3,4限は、3年生が進路説明会、2年生は職場体験学習の発表会、1年生はフリーアナウンサーの東村里恵子様の職業講話をしました。

今日は、後援会創立40周年記念事業として上映したり掲示したりした「後援会だより」や部活動の実績、写真などを御覧になる保護者や地域の皆様がとても多かったです。

11月15日(金曜日)落ち葉掃き、校内研修

今日も、昼休みに1年生の男子が中庭の落ち葉を掃いて、きれいにしてくれました。今週は、1日も休まずに昼休みのボランティア活動を継続してくれました。本当に助かりました。

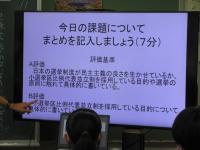

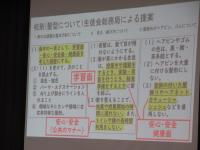

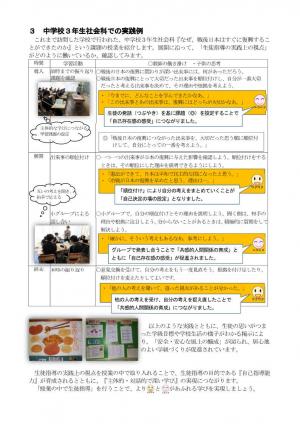

5限に、3年生の社会の授業で校内研修をしました。「社会的事象に関心をもち、根拠のある意見を表現できる生徒の育成」を研究テーマとして、「日本の民主主義の良いところを生かすにはどのような工夫が必要か」について、選挙制度を通して意見を発表したり議論したりしました。3年生の社会の授業は、新潟県教育庁中越教育事務所学校支援第2課が教職員の学力向上や生徒指導力の向上のために発行する「授業づくりリーフレット2024 フォローアップ第2号学習指導と生徒指導の一体的充実で「ワクワクとニコニコがあふれる学び」を!」(令和6年11 月8日中越教育事務所学校支援第2課)で紹介されました。

11月14日(木曜日)フラワーロード活動Part2

2年生が、1限にチューリップの球根をプランターに植えました。約70個のプランターに4~5個の球根を植えて、管理棟の校舎沿いに並べました。これから冬になり雪も降りますが、球根はずっと土の中で少しずつ成長し、根を生やして、2月頃から芽を出すと思います。この活動は、「フラワーロード活動Part2」として、来年度の入学式の頃に花を咲かせて、新入生を迎えたいと考えて始めました。春先の天候にもよりますが、日々の成長を見守りながら水遣りをして成長を見守ります。

11月13日(水曜日)1年生持久走記録会

先週から延期した1年生の持久走記録会を、3,4限に行いました。少し涼しい気温でしたが、長距離を走るには快適な天気でした。中学校で初めての長距離走の記録を取るため、練習を重ねてきました。2,3年生と同じ距離を走り、自己ベストの記録にすることや完走することなど、それぞれの目標をもって頑張りました。

11月12日(火曜日)秋、落ち葉掃き

10月は、とても温かい日が続きました。11月もすでに中旬です。さすがに、校地内の樹木も紅葉しております。先週から、少しずつ中庭に落ち葉が目立つようになりました。校内で実施する「手挙げ式1人1ボランティア活動」として、昼休みに落ち葉を掃いてくれる生徒を募集しました。昨日と今日は、3~8人程度の生徒が呼びかけに応えてくれて、落ち葉を10分間くらいですっかりきれいにしてくれました。

11月11日(月曜日)第3回定期テスト

今日と明日、第3回定期テストが実施されます。生徒は、5つの教科のテストを受けます。事前に、テストの受験について指導を受けました。テスト中の教室は、紙をめくる音や鉛筆を走らせる音がよく聞こえて、集中して受験している様子がよく分かりました。明日も、テストがあります。最後までしっかりと考え、自分ができる最高の解答をして、見直しをして、「やり切った」という気持ちで終えてもらいたいです。

11月8日(金曜日)あいさつ運動、落ち葉掃きボランティア、絆集会

今週は、応援団委員会の呼びかけで、男子バスケットボール部とボランティアの生徒があいさつ運動をしました。温かかった10月とは異なり寒い朝や雨が降った日もありましたが、毎朝の活動をしっかりとやり通しました。

昼休みに、中庭の落ち葉を掃くボランティア活動をしました。今日の午後にいじめ見逃しゼロスクール集会があり、昼休みは生徒が集まりにくかったのですが、5名の生徒が呼びかけに応えてくれました。小学生を迎えるために、中庭をきれいにしようと頑張ってくれました。

5,6限に、校区内小学校と特別支援学校の6年生が来校して、全校生徒と一緒に絆集会(いじめ見逃しゼロスクール集会)を開催しました。小学生が考えて進行した交流活動は、とても盛り上がりました。進行する小学生がとても上手で、それを温かく応援する中学生もとても素敵でした。各校のいじめ見逃しゼロの取組の発表や課題解決活動など多くの内容がありましたが、最後まで協力的な姿勢を見せてくれました。中学生は、課題解決活動の話し合いをリードして、グループの結論を発表しました。しっかりと分かりやすくまとめられた発表で素晴らしかったです。

11月7日(木曜日)生徒会レクリエーション、学習補充教室

昼休みに、生徒会総務局の企画で「バレーボール王決定戦」が行われました。異学年交流の取組の一つとして、有志の生徒がチームを作り、体育館に集まってバレーボールをして遊びました。学年や性別に一切こだわらず、形式的な運営もなく、コートとボールを準備して「はい、始めましょう」という感じでした。思っていたよりも多くのチームができたので、また別の日にも行われるかもしれません。観客もたくさん体育館に来て、試合の様子を見て楽しみました。このような主体的な企画は、とても素晴らしいと思いました。

放課後は、学習補充教室を実施しました。今日は、2日目でした。こちらも、多くの生徒が残ってワークやプリントの問題を解いたり、先生や友達に質問したりして、それぞれの課題に取り組みました。

11月6日(水曜日)2年生持久走記録会、見附市保護司会中学生交流会

2限と4限に2年生の持久走記録会をしました。雨も上がり、少しヒンヤリする感じの気温でしたが、長距離をするにはよい状態でした。先日行われた3年生の記録会と同じ距離を走りました。外周1周当たりのラップタイムを確かめながら速さを維持する生徒もいれば、自分のペースで完走を目指して足を止めずに頑張る生徒もいました。

6限に、見附市保護司会中学生交流会を実施しました。見附市で保護司をされている9名の方々が御来校くださいました。最初に、インターネット上で知り合った相手から、無断で個人情報や偽りの内容を拡散され、見知らぬ無数の人たちから投稿が大量に自分に来るようになり、大きなトラブルを抱えてしまう事例を視聴しました。インターネットを通した交流や個人情報を教えることについて、想像力を働かせることがとても重要であることを学びました。続いて、各学級から2名の生徒が、保護司の役割や立場などについて質問しました。とても丁寧に答えてくださり、生徒は一生懸命にメモを取りながら、社会で世のため人のために活動することの大切さを教わりました。

11月5日(火曜日)3年生薬物乱用防止教室、1年生修学旅行説明会

5限に、3年生の薬物乱用防止教室を開催しました。新潟県学校薬剤師会から、講師として常任理事 土田 道子 様をお招きして、「医薬品と薬物」「覚醒剤や大麻等の健康に対する有害性」「薬物犯罪の周囲への影響」「危険ドラッグ及びエナジードリンク、オーバードーズの危険性について」「薬物事犯のきっかけについて」など、とても幅広い内容を取り扱っていただきました。薬物を用いての実験で、ジュースやお茶など水以外の飲み物で薬を飲むときの状態やコップ1杯の水で薬を飲むときなどの実験もしてくださり、生徒は体内で起こる薬の変化を学ぶことができました。

6限に、PTA1学年行事として、令和7年度修学旅行説明会を実施しました。入札を希望した旅行社が、1年生と出席してくださった保護者の皆様に、特色のある日程や内容、宿泊するホテル、予算、保険などを提案してくださいました。生徒と保護者の意見を参考にして、目標に沿った行事としてより適切な提案を採用します。

11月1日(金曜日)3年生持久走記録会、校内研修

3,4限の体育の授業で、3年生の持久走記録会を実施しました。練習で20分間走などに取り組み、自分の走り方やラップタイムなどをその都度確認しながら、ペース走やペア活動などを重ねてきました。記録会は、その集大成でした。校舎の外周を男子が5周、女子が4周し、記録しました。全員が、一生懸命に頑張って完走しました。御家族の御参観と応援もありました。ありがとうございました。

5限に3年生の社会(公民的分野)の校内研修の授業がありました。「日本の民主主義の良いところを生かすにはどのような工夫が必要か」ということについて、日本の選挙制度を通して考えました。生徒は、最近行われた衆議院議員選挙のことなどを題材にして、選挙制度と民意の反映がどのようになっているかを学習しました。